«Good Bye Lenin!», un film intelligent et satirique, porte un regard critique sur la transition du socialisme au capitalisme et explore les complexités historiques, identitaires et sociales de l’Allemagne post-chute du mur de Berlin. Son titre, à lui seul, symbolise la fin d’une époque : celle de la guerre froide, de la dualité idéologique et d’un mur qui divisait l’Est et l’Ouest.

Un récit humain des bouleversements politiques

Réalisé par Wolfgang Becker, Good Bye Lenin! est l’un des films les plus marquants du cinéma allemand des années 2000. Tout en racontant un drame familial, il dresse un portrait poignant des profondes transformations politiques et sociales survenues après la chute du mur de Berlin et met en lumière les défis auxquels furent confrontés les citoyens de l’ex-RDA face à un monde inconnu.

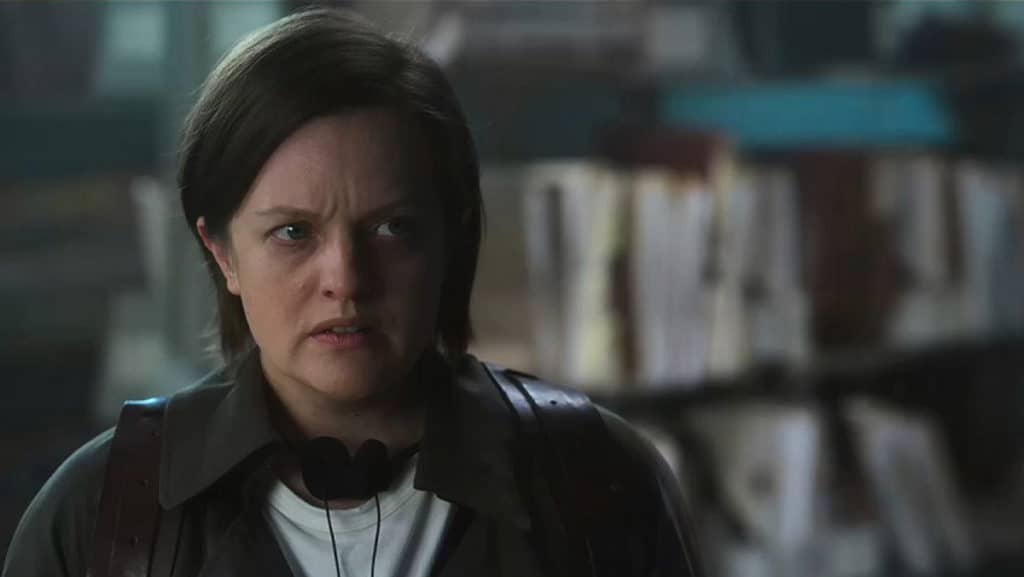

L’histoire suit Christiane Kerner, une femme profondément attachée aux idéaux de la République démocratique allemande, qui tombe dans le coma après une crise cardiaque. Lorsqu’elle se réveille plusieurs mois plus tard, son univers a totalement changé : le système socialiste s’est effondré, les deux Allemagnes sont réunifiées, et le capitalisme s’est imposé à un rythme effréné, remplaçant les structures économiques et culturelles d’antan. Les médecins avertissent que tout choc émotionnel pourrait mettre sa vie en danger. Son fils, Alexander, conscient de la fidélité de sa mère à l’idéologie passée, décide alors de la préserver de cette nouvelle réalité. Ce qui commence par de simples ajustements dans la chambre de Christiane se transforme progressivement en une vaste mise en scène : avec l’aide de ses amis, Alexander fabrique de faux journaux télévisés, change l’emballage des produits et recrée même des marques socialistes disparues afin de maintenir l’illusion que la RDA existe encore.

Good Bye Lenin! n’est pas seulement un récit sur l’amour, la famille et le sacrifice, mais aussi une réflexion subtile sur le contraste entre la nostalgie du communisme et la réalité du capitalisme post-réunification. Le film illustre brillamment comment des changements politiques radicaux affectent non seulement les systèmes de gouvernement, mais aussi le quotidien et les croyances profondes des individus. L’une des scènes les plus emblématiques montre des soldats abaissant avec respect le drapeau est-allemand tandis que des camions Coca-Cola traversent le cadre. Ce moment symbolique résume à lui seul l’effondrement du socialisme et l’irruption du capitalisme : un bouleversement qui ne transforme pas seulement le paysage politique, mais qui plonge aussi ceux qui en sont témoins dans une profonde incertitude et confusion.

Mêlant habilement humour noir et drame émotionnel, le film embarque le spectateur dans un voyage à travers l’après-RDA, soulevant des questions essentielles sur la vérité, la mémoire et l’identité. Des interrogations qui résonnent bien au-delà de l’histoire allemande et s’appliquent à toute société confrontée à des mutations politiques et sociales brutales.

Médias, mensonge et réécriture de l’histoire

L’un des aspects les plus brillants de Good Bye Lenin! réside dans son exploration du rôle des médias dans la redéfinition de la réalité et le contrôle de la perception collective. Dans une tentative désespérée de protéger sa mère malade de la dure vérité sur l’effondrement de la République démocratique allemande, Alexander, avec l’aide de son ami, fabrique de faux journaux télévisés. Il recrée un monde imaginaire où l’Allemagne de l’Est existe toujours, où les idéaux socialistes sont préservés et où rien n’a changé. Ce mensonge, d’abord conçu comme une simple précaution pour éviter un choc à sa mère, devient progressivement un réseau complexe de récits fictifs qui piègent non seulement Christiane, mais aussi Alexander lui-même dans une réalité alternative.

Dans l’une des scènes les plus ironiques et satiriques du film, il met en scène un faux reportage annonçant que les citoyens d’Allemagne de l’Ouest, désillusionnés par le capitalisme, affluent en masse vers l’Allemagne de l’Est en quête d’un avenir meilleur ! Cette inversion parodique de la rhétorique médiatique de la guerre froide ne relève pas d’une simple plaisanterie ; elle constitue une critique mordante de la propagande et de l’influence des médias sur la perception collective. Le film met en lumière la capacité des médias à modifier les récits et à façonner non seulement l’opinion publique sur un événement donné, mais aussi la mémoire collective d’une nation – que ce soit sous les régimes totalitaires, où la propagande est un outil idéologique, ou dans les sociétés capitalistes, où les médias dominants sélectionnent et cadrent les informations pour imposer une vision spécifique de la réalité.

Good Bye Lenin! dépasse ainsi la simple analyse de l’histoire de l’Allemagne de l’Est pour poser une question universelle : comment les médias influencent-ils la mémoire, les récits et, en fin de compte, l’identité collective ? Le film ne se contente pas de dénoncer les mensonges d’État des régimes autoritaires, mais remet également en question la période post-réunification. Après la chute du mur, de nombreux Allemands de l’Est, persuadés que l’adoption du capitalisme améliorerait leur condition, se sont retrouvés étrangers sur leur propre territoire. Le processus d’unification n’a été ni l’utopie promise par les médias occidentaux ni une simple continuité du rêve socialiste d’antan. Good Bye Lenin! souligne, de manière implicite, comment les grands médias de cette époque ont véhiculé une image de la réunification en décalage avec la réalité quotidienne de nombreux citoyens est-allemands – un récit officiel où la nostalgie et le sentiment de perte n’avaient pas leur place.

Ce qui distingue Good Bye Lenin! d’un simple film historique, c’est son regard profondément humain sur la notion de vérité. La vérité est-elle ce qui s’est réellement passé ou ce que les gens croient ? Un récit rassurant peut-il être plus précieux qu’une réalité brutale ? En mêlant habilement humour et tragédie, le film ne se contente pas de dresser un portrait du monde post-guerre froide, mais pose une question essentielle : qui écrit l’histoire et dans quelle mesure cette version officielle coïncide-t-elle avec la vérité ?

Nostalgie d’un monde disparu

La nostalgie du passé relève-t-elle d’une véritable adhésion à une idéologie ou d’une réaction face à la peur du changement et à l’incertitude d’un monde nouveau ? Après la réunification de l’Allemagne, de nombreux citoyens de l’ex-RDA se sont soudainement retrouvés confrontés à un univers inconnu, porteur de valeurs différentes, et ont ressenti un profond sentiment de déracinement et d’aliénation. En mettant en lumière cette réalité, Good Bye Lenin! montre que la transition du socialisme au capitalisme, bien qu’apportant de nouvelles libertés, a aussi engendré des crises identitaires et économiques, car les repères familiers du passé ont été brusquement balayés.

Dans plusieurs scènes du film, l’arrivée des marques occidentales, l’omniprésence de la publicité capitaliste et la transformation du paysage urbain confrontent Alexander à un monde étranger, bien éloigné de celui qu’il a connu. D’abord déterminé à manipuler la réalité pour protéger sa mère, il réalise progressivement qu’il est lui-même pris au piège de cette illusion. Ce dilemme reflète l’expérience de nombreux Allemands de l’Est qui, bien que critiques du régime socialiste, ne parvenaient pas pour autant à se sentir pleinement intégrés dans le nouveau système.

L’une des scènes les plus marquantes du film illustre parfaitement cette confrontation des valeurs. Lors de son premier voyage en Allemagne de l’Ouest, Alexander découvre à la télévision l’image d’une femme nue se versant de la crème sur le corps. Ce choc visuel incarne l’effondrement brutal des repères qu’il considérait jusqu’alors comme inébranlables. Cette séquence met en évidence que la transition d’un système idéologique à un autre ne se limite pas aux bouleversements politiques et économiques ; elle s’accompagne aussi de transformations culturelles et morales profondes, modifiant radicalement la perception du monde et de soi-même.

Parallèles historiques et sociaux avec l’Iran

L’un des aspects les plus marquants lorsqu’on regarde Good Bye Lenin! est la ressemblance frappante entre l’ambiance de l’Allemagne de l’Est et celle de l’Iran : une société où les gens craignent de dire la vérité, une uniformité des biens de consommation, la domination de la propagande, des dirigeants absorbés par des monologues sans fin, des parades militaires omniprésentes, des médias qui déforment la réalité, et une jeunesse rêvant d’exil. Tous ces éléments composent un décor étrangement familier.

La première fois que j’ai vu ce film, les événements de 2009 en Iran ne s’étaient pas encore produits. Pourtant, ces similitudes me semblaient déjà évidentes. Après la répression des manifestations post-électorales, je me suis souvenu de ce film et je l’ai revu sous un tout autre regard. Les scènes de protestation en Allemagne de l’Est, la répression brutale dans les rues, les hommes en civil frappant les manifestants à coups de matraque, et la volonté d’une jeunesse en quête de changement faisaient étrangement écho à la situation en Iran. Ces manifestations portaient les mêmes revendications : le droit à une vie digne, à la liberté et à la justice.

À la fin du film, lorsque la mère d’Alexander découvre la vérité, les mensonges de son fils deviennent inutiles : le mur de l’oppression s’effondre dans son esprit. C’est exactement ce que beaucoup d’entre nous avons ressenti le 12 juin 2009, le jour où le mur de la peur s’est fissuré, même s’il reste debout.

Good Bye Lenin! n’est pas seulement une histoire émouvante sur la famille et l’amour, c’est aussi une analyse politique des conséquences de la réunification allemande et de l’effondrement du communisme en Europe de l’Est. Le film ne prend ni la défense du socialisme ni celle du capitalisme ; avec un regard humain et empreint d’ironie, il expose les contradictions et les complexités d’une période de transition.

Ce film nous confronte à une question profonde :

Le passé que nous regrettons était-il réellement meilleur, ou sommes-nous nostalgiques simplement parce que nous sommes incapables d’imaginer un avenir meilleur ?