Shining Girls est adapté du best-seller éponyme de Lauren Beukes [1] et débute sur une trame en apparence classique : une série de meurtres. Pourtant, au fil du récit, il devient vite évident que l’intrigue est bien plus complexe qu’il n’y paraît, oscillant entre différentes réalités temporelles. Dès les premières scènes, la série installe une atmosphère troublante. Lorsqu’en 1964, Harper (Jamie Bell) [2] s’assoit aux côtés d’une fillette et lui annonce que cet instant se répétera, le spectateur comprend immédiatement que quelque chose échappe aux lois du temps et de la logique. Bien que Shining Girls soit une série à énigme centrée sur un tueur en série, elle établit dès le départ que le suspense ne repose ni sur l’identité du meurtrier ni sur son mode opératoire. Dès les premiers instants, le spectateur sait qui est l’assassin. Le véritable mystère réside dans la raison de ces meurtres et dans les liens qui les unissent à travers différentes époques. Les crimes, bien que séparés par plusieurs décennies, suivent un schéma troublant de similitude.

Tout au long du récit, la réalité est en perpétuelle mutation. L’« effet papillon » [3] se manifeste de manière tangible : des événements passés, encore inconnus du spectateur, modifient le présent de façon imprévisible. Ainsi, Kirby se retrouve soudainement à vivre dans un autre appartement, mariée à un homme qu’elle ne reconnaît pas, ou avec une coiffure qui change d’un instant à l’autre. Dans le deuxième épisode, par exemple, Harper (Jamie Bell) s’installe avec une tasse de café brune pour lire son journal, mais lorsqu’il la reprend, elle est devenue blanche. Ces altérations, tantôt subtiles, tantôt frappantes, constituent un élément clé de la narration. Le spectateur est sans cesse transporté d’une époque à une autre : du passé au futur, puis du futur au présent. Pourtant, malgré ces variations temporelles, chaque scène s’inscrit dans une continuité logique. Ainsi, un personnage peut apparaître mort avant de réapparaître vivant à l’écran, plongeant le spectateur dans une incertitude permanente quant à l’instant exact où il se situe dans l’histoire.

À l’instar de Twin Peaks [5] et True Detective [6], qui ont brillamment démontré qu’une série dramatique peut marier la violence à des éléments métaphysiques sans perdre son ancrage humain, Shining Girls tente une approche similaire. Cependant, elle peine à harmoniser ces concepts contrastés, ce qui engendre un déséquilibre narratif et brouille la compréhension de l’intrigue principale. Si la notion de traumatisme [7] traverse l’histoire comme un fil conducteur et pourrait, à elle seule, soutenir un récit captivant, elle est ici traitée de manière trop superficielle. De même, les thèmes du patriarcat, de l’intégrité journalistique et des conflits familiaux, bien qu’intéressants sur le papier, ne parviennent ni à instaurer une tension dramatique efficace ni à offrir une perspective réellement novatrice.

Le genre policier a exploré à maintes reprises la figure du tueur en série, souvent en misant sur la complexité de l’enquête pour captiver le spectateur. Pourtant, Shining Girls dépasse largement le cadre d’un simple jeu du chat et de la souris. Ses créateurs s’intéressent moins à la traque du meurtrier qu’à l’impact de la violence et de la souffrance sur la perception de la réalité, illustrant comment celle-ci peut se fragmenter, voire se désintégrer sous leur influence. Les événements marquants de la vie d’un individu peuvent parfois rendre le monde qui l’entoure flou et méconnaissable. Mais que se passerait-il si ces traumatismes ne se contentaient pas de brouiller la perception, mais modifiaient véritablement la réalité elle-même ? C’est cette question centrale qui pousse Kirby, l’héroïne, à avancer malgré l’instabilité qui l’entoure. Survivante d’une attaque brutale perpétrée par le tueur en série Harper [8], elle se retrouve prisonnière d’un monde chaotique aux règles insaisissables.

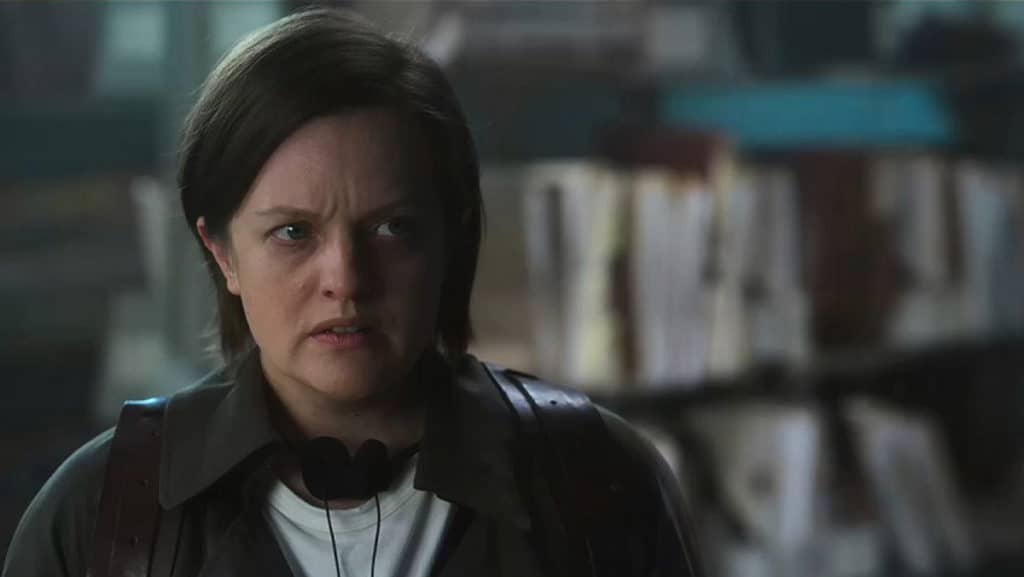

Certains changements temporels sont anodins – un sandwich qu’elle n’a jamais goûté auparavant, une coiffure qui se modifie sans raison apparente – tandis que d’autres bouleversent radicalement son existence, affectant des aspects aussi fondamentaux que son mariage ou sa carrière. Bien que le récit soit soigneusement construit, son introduction demeure son principal point faible. Le premier épisode s’avère sans doute le plus décevant de la série. Il souffre d’une ouverture confuse et d’une mise en scène qui peine à soutenir le poids d’une intrigue aussi ambitieuse. Ce démarrage hésitant risque d’éloigner certains spectateurs avant même qu’ils ne puissent apprécier la richesse narrative de l’œuvre. L’un des défauts majeurs de cet épisode réside dans son choix de suivre Kirby dès le début. En tant que personnage lui-même désorienté, elle entraîne le spectateur dans son trouble, rendant l’entrée dans l’univers de la série particulièrement déroutante. Cette confusion naît non seulement des sauts temporels incessants auxquels Kirby est confrontée, mais aussi du jeu d’Elizabeth Moss [9], qui met un accent prononcé sur la fragilité psychologique de son personnage.

Toutefois, au fil des épisodes, la série gagne en intensité. Dès les épisodes 4 et 5, l’intrigue parvient à captiver pleinement le spectateur, et à partir de l’épisode 6, les différentes pièces du puzzle s’assemblent progressivement, menant à une résolution satisfaisante. Shining Girls se situe à mi-chemin entre Zodiac [10] de David Fincher [11] et L’Effet papillon [12] d’Eric Bress [13] et J. Mackye Gruber [14]. Son héroïne, Kirby (Elizabeth Moss), a survécu à une attaque perpétrée par un tueur en série, mais depuis cet événement, elle oscille entre différentes lignes temporelles. À certains moments, elle vit avec sa mère et travaille comme archiviste au Chicago Sun-Times [15] ; à d’autres, elle est mariée à l’un de ses collègues et occupe un poste de journaliste dans le même journal. Lorsque l’on retrouve un cadavre portant des blessures identiques aux siennes, Kirby comprend que l’assassin est le même homme qui a tenté de la tuer par le passé. Aux côtés de son collègue Dan Velazquez [16] (Wagner Moura) [17] – qui, dans ce rôle, dévoile une palette de jeu bien plus riche que celle qu’on lui connaissait en tant que Pablo Escobar dans Narcos [18] – elle se lance dans une traque haletante pour retrouver Harper.

Depuis que le Dr Emmett Brown [19] a tracé son célèbre schéma au tableau noir dans Retour vers le futur II [20], le voyage dans le temps et les réalités parallèles sont devenus un terrain d’exploration privilégié pour de nombreuses séries et films. Ce concept a progressivement donné naissance à un genre à part entière, caractérisé par des récits complexes défiant les frontières temporelles et spatiales. Une série comme Dark [21] a pleinement exploité cette dimension, en poussant la logique des paradoxes temporels à son paroxysme. Shining Girls, en revanche, emprunte une autre voie. Plutôt que de se focaliser sur la mécanique du voyage temporel, elle explore un aspect plus intime et psychologique : la manière dont un traumatisme peut altérer la perception du réel et façonner durablement la vie de ses victimes. En ce sens, la série propose une approche cinématographique singulière du rapport entre mémoire, douleur et distorsion du temps.

D’un point de vue esthétique, Shining Girls parvient à instaurer une atmosphère en parfaite adéquation avec son récit. Claudia Sarne [22], grâce à une composition musicale subtile et immersive, tisse des liens invisibles entre les fragments de l’histoire, conférant ainsi une cohésion narrative précieuse à l’ensemble. Cet aspect sonore constitue un atout indéniable pour l’œuvre. Les effets visuels, d’une grande maîtrise, renforcent cette immersion. Les décors, somptueusement travaillés, confèrent à de nombreuses scènes une profondeur visuelle qui permet à la caméra de s’ancrer pleinement dans la géographie du récit.

L’histoire suit Kirby, une femme ayant survécu à une attaque brutale, mais désormais plongée dans une réalité mouvante où le temps et l’espace se dérèglent sans logique apparente. Ballottée entre plusieurs lignes temporelles, elle est confrontée à des transformations inexplicables et tente, tant bien que mal, de donner un sens à son existence au milieu de ce chaos. Pour ne pas perdre pied dans ce monde en perpétuelle mutation, elle s’accroche à un carnet dans lequel elle consigne méthodiquement chaque détail de sa vie. Au fil du temps, elle identifie certaines constantes et variables qui semblent structurer son quotidien. Pourtant, ces “constantes” s’avèrent trompeuses : qu’il s’agisse de détails insignifiants ou de bouleversements majeurs, chaque altération remet en cause ses repères et l’empêche de distinguer le réel de l’illusion. Au cœur de ce récit, Elizabeth Moss [23] incarne Kirby, un rôle qui s’inscrit dans la continuité de ses performances marquantes de femmes au bord de la rupture psychologique. Loin d’être prisonnière d’un archétype, elle semble au contraire puiser dans ces figures de femmes brisées une profondeur supplémentaire pour affiner son jeu d’actrice, parvenant une fois de plus à captiver le spectateur.

Dans Shining Girls, elle prête ses traits à Kirby, une journaliste des années 1990, solitaire et introvertie, dont le regard trahit un passé douloureux. Très vite, le spectateur comprend que cette réserve cache une souffrance légitime : des années plus tôt, Kirby a survécu à l’attaque d’un tueur en série. Mais si elle est parvenue à échapper à la mort, sa réalité, elle, a été irrémédiablement altérée. Désormais piégée dans un monde où le temps se déforme et se réécrit sans cesse, elle tente de reconstruire son histoire tout en traquant son agresseur – un criminel insaisissable, toujours actif malgré le temps qui passe. À mesure que les lignes temporelles se brouillent, une certitude émerge : la seule personne capable de dénouer cette intrigue est un journaliste déterminé, dont l’obstination pourrait bien être la clé pour stopper un criminel insaisissable. C’est ainsi que Dan Velazquez entre en scène. Lui aussi hanté par un passé trouble, il s’associe à Kirby pour tenter d’assembler les pièces d’un puzzle où le réel et l’illusion s’entrelacent. Grâce à cette collaboration, le spectateur découvre progressivement les tenants et aboutissants de l’histoire. Pourtant, Harper garde toujours une longueur d’avance sur eux. Jamie Bell incarne Harper avec une justesse saisissante, conférant à son personnage une intensité glaçante. Le voir dans un rôle si éloigné de ceux qu’il a tenus jusqu’ici est une véritable révélation.

Shining Girls est un récit percutant sur la manière dont le traumatisme altère la perception de la réalité. Elizabeth Moss confirme son statut parmi les meilleures actrices de sa génération, restituant avec une précision troublante l’instabilité émotionnelle de son personnage. Quant à Jamie Bell, sa performance remarquable donne une dimension inquiétante à Harper, ancien soldat devenu tueur en série. Loin de se dissimuler dans l’ombre, il traque ses victimes avec une assurance implacable, rappelant par certains aspects la froideur méthodique de Christian Bale [24] dans American Psycho [25].

La manière dont le passé des personnages s’entrelace avec le présent est traitée avec une remarquable ingéniosité. Certains événements se répètent sous différentes formes, mais cette récurrence, loin d’être redondante, enrichit la compréhension du récit. Chaque répétition apporte une nouvelle perspective, jouant sur les subtilités du temps et de la mémoire. Visuellement, Shining Girls épouse parfaitement l’atmosphère sombre de son intrigue. La palette chromatique, dominée par des teintes froides, accentue la tension latente sans jamais tomber dans l’excès ou l’artificialité. La complexité est l’une des signatures distinctives de la série, une complexité qui, loin d’alourdir la narration, en déploie toute la richesse. Certes, les voyages temporels génèrent parfois des coïncidences qui peuvent sembler un peu trop opportunes, mais ce n’est jamais au détriment de l’impact dramatique. Ce qui retient avant tout le spectateur, c’est cette tension omniprésente, ce sentiment d’urgence qui s’intensifie au fil des épisodes. L’accumulation des événements façonne progressivement les personnages, jusqu’à ce que Kirby parvienne enfin à reprendre le contrôle de son existence, triomphant à la fois du chaos temporel et de ses propres traumatismes.